Quinientos años después de su muerte (1452-1519), Leonardo da Vinci sigue fascinando con los enigmas y genialidades de sus cuadros.

Y, sin embargo, si se indaga en sus cuadernos de notas, se estudian sus esbozos o se analizan los proyectos inverosímiles que fraguó su talento, no se contempla el arrebato súbito de la inspiración, sino listas interminables de tareas y elencos de detalles, en apariencia, fútiles.

Hamlet del arte

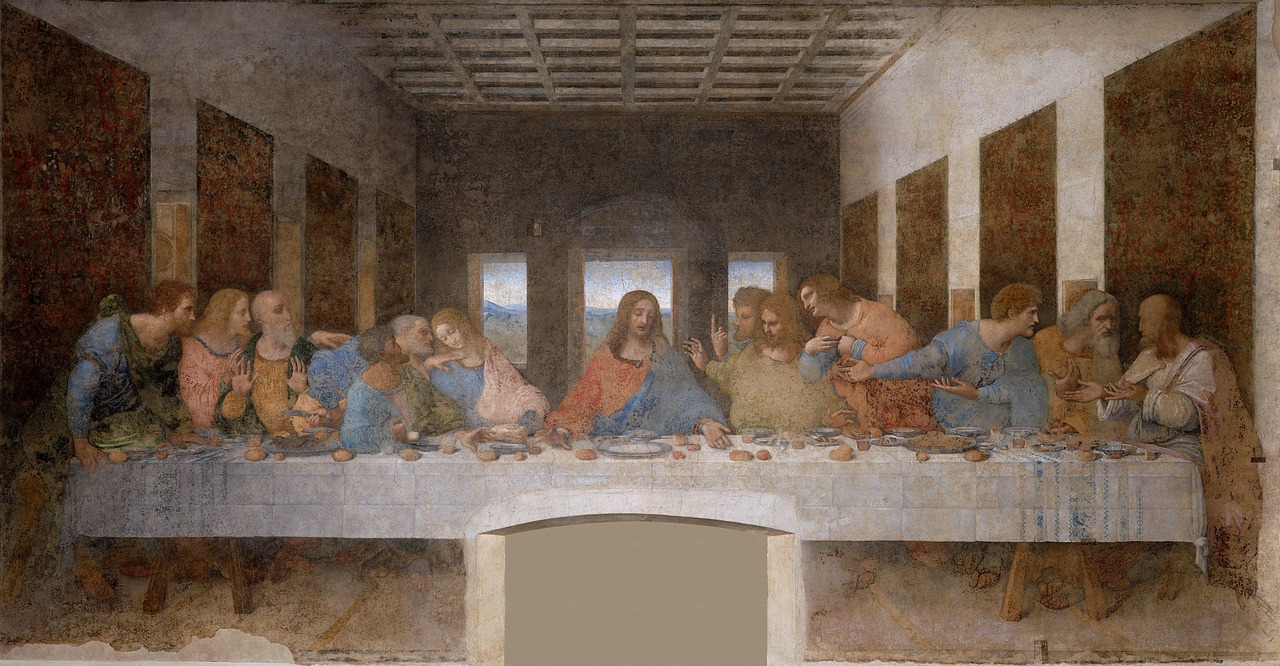

Más que un adelantado a su época, Da Vinci fue, en realidad, el primer artista moderno. Tal vez porque fue el primero en convertirse, él mismo, en su propia obra de arte. Este Hamlet de la historia de la cultura, como lo denominó Kenneth Clark, vivió casi como pintaba, difuminándose como las figuras de sus lienzos más celebrados. Despertando conjeturas e intrigas. Porque Da Vinci es el genio para el que todo experto tiene una teoría.

De ahí que los exegetas del esoterismo, desde un reputado Freud hasta Dan Brown, más hollywoodiense, hayan explotado a este poliédrico “artista divino”, en expresión de Griorigio Vasari, para desvelar la relevancia artística de sus inclinaciones sexuales, por ejemplo, las conspiraciones que encubren sus pinturas o los mensajes cabalísticos que deseaba transmitirnos con su escritura especular.

El tiempo nos ha legado a Da Vinci como arquetipo del Renacimiento. En este sentido, Ernst Gombrich arguye que su gran aportación fue la de solventar uno de los problemas que más inquietud suscitaba desde el Quattrocento y que tenía que ver con la concepción del hombre y del mundo que irrumpía.

Frente a semblantes más acartonados, inertes o poco expresivos, los contornos desleídos por el sfumato y los trazos disipados de Leonardo, junto con su estudiado uso de la perspectiva, dieron vivacidad y dinamismo a las figuras, velando y al mismo tiempo desvelando, en un juego estimulante, las emociones y la interioridad de los personajes.

Da Vinci logra algo muy difícil, en cualquier caso: transformar la experiencia estética y convertirla casi en una interacción, de modo que, paradójicamente, son los rostros sombreados en la pintura los que miran, sonríen y persiguen al espectador que, desde fuera, los contempla.

Una curiosidad universal

Para alcanzar esa viveza que desprenden sus cuadros y dibujos, para sugerir la trayectoria de los movimientos, tuvo que estudiar el universo, que le maravillaba en toda su extensión. Como atestiguan sus numerosos esbozos, proyectaba una y otra vez las formas, precisaba la tensión y curvatura de los músculos y reproducía lo que su obsesiva curiosidad le presentaba con la fidelidad de un buen fotógrafo. Animales, personas, artefactos… todo era para el italiano materia que se podía convertir en arte.

Habría que preguntarse si los rasgos que lo convierten en una figura universal y única no serán, precisamente, los más deslucidos por la cultura contemporánea.

Más que acercarnos a Leonardo para emularle, como pretende Walter Isaacson en su voluminosa biografía (Leonardo da Vinci, Debate, 592 págs.), alentando el egocentrismo de los lectores de hoy y su desmedido afán por la genialidad, quizá sería mejor preguntarse si los rasgos que lo convierten en una figura universal y única no serán, precisamente, los más deslucidos por la cultura contemporánea.

Da Vinci relacionaba los diversos fenómenos que contemplaba, tenía una poderosa capacidad de concentración y un espíritu abierto a todos los campos del saber, desde los más humildes a los más elevados, porque para él ciencia y arte eran como el haz y el envés de una misma hoja. Por todo ello, como artista e inventor, resulta inclasificable.

Para una época de excesiva especialización como la nuestra, la amplitud de intereses de Da Vinci es muy aleccionadora, de la misma manera que sus innumerables bocetos y proyectos inacabados debería enseñarnos los desasosiegos de la creatividad y la constancia de la que depende siempre la innovación.

Vía Aceprensa